随着最新一期PPI出炉,仍然是负增长的状态,又有不少人又开始唱空了,说企业不赚钱。

这是个明显的误判。

过去几十年,PPI和企业利润确实会常常出现同涨同跌的情况。

原因无非是因为在经济比较热的时候,市场需求旺盛,企业既敢于扩产增量,又能涨价盈利。而在经济冷下来的时候,需求下滑,企业只能降价去库存,产量也跟着收缩。整体上看量价同步度很高。

不过这种情况在当下不适用了,企业盈利修复刚好打破了过去的绑定关系。

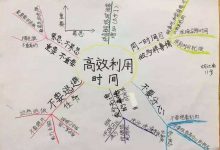

核心在于两个新变化。

一是中游企业率先打开利润空间。

过去几年,中游企业一直活在夹缝里,一边是上游原材料价格猛涨,推高了生产成本,一边是下游需求疲软,企业只能依靠低价维持销量。一来一回,利润被严重挤压,甚至一度陷入卖得越多亏得越多,不卖则死的尴尬境地。

但现在,这个情况有了很大改善。

上游方面由于大宗商品价格涨势放缓,部分原材料开始降价,直接降低了中游企业的采购成本。下游由于反内卷政策推进,行业间恶性竞争在减少,中游企业终于有了保企业利润的动作。

成本端“减负”、售价端 “稳价”,中游企业的利润空间自然被打开,哪怕PPI还没转正,利润也能先一步改善。

二是需求正在悄悄回暖,支撑了盈利韧性。

最新一期的CPI已经连续三个月改善,说明终端消费市场确实是在慢慢复苏,老百姓手里的钱不再只盯着必需消费品了,更愿意在可选消费上增加投入。

简单总结就是,过去的PPI驱动的盈利增长,靠的是全行业价格普涨,企业赚的是时代的钱。现在的盈利修复,更像是精耕细作,靠成本控制、定价权提升和需求结构改善,赚的是经营效率的钱。

虽然没有过去那么轰轰烈烈,却更能反映企业真实的经营情况。

为什么指数大牛市方向这么清晰,很多人还是不看好呢?

原因是有拦路虎还没解决。

目前对经济预期比较统一的观点是三季度会比二季度要弱一点,再加上政策重心在于调结构,而不是普遍利好,导致很难有资金全心全意地做多。

就像开车一样,经济弱代表不敢踩油门,调结构代表方向盘没有扶正,这种组合下,想一下子加速超车难度确实很大。

反映在盘面上,就是市场没有出现我们最想抓住的核心主线。医药和海外算力景气度确实足够高,但医药走的是独立的产业趋势,海外算力大机会都在美国,A股能分到的蛋糕确实有限,很难带动整个市场普涨。

真正的牛市主线要满足能扩散、能共振的要求。

比如 AI、机器人等国内科技突破,能辐射到基础设施、芯片、软件等领域,甚至改变商业模式;再比如反内卷,能从上游资源传递到中游制造,甚至影响全球下游商品定价。

这两个方向,是我们在接下来的行情中,重点关注的。

最后再唠一唠科技圈新发生的事。

OpenAI GPT-5上线后,口碑两极分化很严重。

一边是网友实测后表示GPT-5天下无敌,一边是用惯了旧模型的老用户希望老版本赶紧回来。

眼看舆论风向越来越不对劲,山姆奥特曼终于坐不住了,在今天凌晨特意发了一个长文回应各种质疑,并做出妥协,让大家最喜欢的GPT-4o回归。

为什么会出现这种情况呢?

我自己对比了新旧两版GPT的工作情况,发现这次GPT-5的推出,更像是从孩子到成年人的一次升级。

我在昨天的文章里讲过,之前GPT-4模型就像是一个个的小朋友,o3擅长逻辑推理,4o 负责创意发散,4.5 精于文字创作,只要用的好,每个都能带来惊喜,当然,用不好也会让人有些抓狂。

现在的GPT-5已经看不到4.5那样流畅的写作,没有了4o那种精神共鸣,更像是加入工作的成年人,“班味”很重,最大的作用是稳稳当当地完成交给它的任务,既不出彩,也不拉胯。

事实上,这种变化的背后,反映出的是AI行业开始走向成熟。

当全球AI第一梯队的Open AI不再追求让人眼前一亮,用爆炸性的噱头吸引眼球的时候,也就说明AI要真正走向工具化了。

让用户愿意付费,才是企业稳定发展的基础。绝大多数人使用AI,是用它作为工具提高工作效率,稳定性可以保证工作效率的下限,这比神一下鬼一下更让人安心。

为什么昨天的AI应用板块会集体调整了呢?

除了昨天提到的蹲在里面的资金太多了,量化洗盘之外,还有一个比较重要的点是预期问题。

2023年大模型刚火的时候,整个市场像是开盲盒,大家对AI的想象是没有边界的,买了大模型就能躺赢、半年内颠覆所有行业的论调比比皆是,谁讲的故事动听,资金就会买进去。本质上是抱着捞一笔的心态去做的,热度稍微降温就快速撤离,完全不管到底是不是有技术落地。

但现在不一样了,经过两年的沉淀,市场对AI的认识越来越清晰,大模型不是万能的,价值也能算得很具体。

就像是电力的价值不在于发电机功率有多大,而在于能点亮多少家庭,驱动多少工厂。同样,大家关注这次的GPT-5的核心,是编程能力是不是真的帮助程序员节省时间,幻觉了降低后能不能进入金融、医疗这些严肃领域,这些能够被验证的硬指标成为了模型价值的关键。

也就是说,市场要用普及度来衡量AI的商业价值了。

当AI从少数人使用的小众工具变成多数人必需品时,普惠性带来的市场规模,远比技术参数的提升更值得期待。

这个思路有些像2010年的智能手机时代,最开始人们可能还会对高清照片、触屏游戏感兴趣,但真正改变生活习惯的,是后来支付、聊天等应用的大爆发。

不过,AI时代的投资逻辑和移动互联网时代还是有比较大的差别的,给同学们梳理以下。

一句话概括,移动互联网是厂商搭台,用户看戏。AI时代是自己搭台,市场买单。

回顾移动互联网的黄金十年,我们会发现一个清晰的规律,就是互联网大厂制定并生产出标准化产品,用户只能被动接受。

B端看,企业购买一套数字化管理系统ERP,或者客户关系管理软件CRM,就像是拿到了一台标准化的机器,功能都是固定的,想修改细节必须找厂商支付高额的定制费用。

C端也是如此,最常见的就是手机里的APP,购物平台负责链接商家与用户,视频软件推送内容,如果用户想要在此基础上有更个性化的要求,抱歉,做不到。

归根结底,大厂运行模式的核心是规模效应,厂商通过服务尽可能多的赚共性需求的钱,比如聊天、外卖或视频。同时短板也很明显,就是忽略掉个性化。

AI的投资逻辑,就是在打破这种标准化的格局,以个性作为主导,精准解决小众需求。

从大厂培养用户的使用习惯,变成用户想要什么就做什么。这背后,不再是谁垄断流量谁就能赢,而是谁做出的高效工具能帮助更多人谁才会赢。

这是从被动消费到主动创造的观念改变,同时也是AI进入生活后,到底能不能体现价值的关键证明。

从投资角度来讲,在分析AI时,确定性成为了衡量行业发展的重要看点。市场不再为想象力买单,预期不会虚高得离谱。

资金在分析国内外AI 厂商时,更倾向于用技术能否转化为收入的逻辑来判断大模型及应用的价值。

这种理性的转变意味着,AI行业的投资逻辑,正在从主题炒作转向价值成长。真正有技术、能落地的公司,会在这个阶段慢慢凸显出来。

所以,与其纠结AI应用昨天为什么走低了,不如多关注那些能借助AI解决实际问题的企业。比如帮医生看片子的医疗公司,帮销售做客户管理的工具平台,帮工厂优化流程的服务商。

这些公司的价值,不会因为短期的资金进出变化,反而会随着AI 技术的落地越来越清晰。

另外算力、数据、芯片等支撑AI跑起来的硬基建,仍然是关注方向。

AI普及的前提是够用、好用,这离不开底层基建支撑,很多同学看到大模型发展过程中,单次任务节省算力,就简单的认为算力不重要了,这是不对的。

这类似于快递行业,有了智能分拣系统后,不会减少对货车、仓库和分拣中心的需求,反而因为效率高了,任务总量增长所需的算力远远超过单次效率提升。

在交易上,AI硬基建的机会,不在于谁能做出更高效的芯片和服务器,而是谁能跟上总量的扩容结构,那些从云端覆盖到边缘的算力网络、适配多样化场景的芯片生态以及能处理碎片化数据的存储系统,都将成为AI普及浪潮中,最稳固的受益者。

AI应用越广泛,硬基建的需求就越高嘛。

历史早已证明,能跟着行业发展浪潮普及、成长的公司,才是真正的长期赢家。

遇见婉秋

遇见婉秋

评论前必须登录!

注册